Ho usato questa metafora dei tempi passati per rimarcare la triste realtà odierna che non vede più cadere dal tavolo le briciole, poiché quando ci si siede a tavola a pranzo o a cena non si racconta più nulla, i commenti sono rivolti a quanto si sta vedendo al televisore o nello smartphone. Accade così che si rompe l’anello della catena che unisce diverse generazioni.

Ognuno vive nel proprio mondo e sovente questo mondo è virtuale.

Ed il mondo virtuale appaga sin che non si è costretti giocoforza a fare i conti con le esigenze imposte dal mondo reale.

Il modo reale purtroppo è a volte sconvolto da pandemie come il COVID.

La fregatura più grande per chi patisce le restrizioni utili a mitigare i danni da pandemia, a mio avviso, è quella d’essere stati nell’ultimo ventennio inebriati ed avvolti da un mondo virtuale che ha reso possibile l’oblio di molte quotidianità reali. Sarà che ho la fortuna di vivere in collina e di percepire distanti i pericoli della città, ma le mie angosce sono per il futuro dei figli e nipoti, non certo per le disavventure pandemiche dei “vip”.

Il mio vivere è scandito ancora dal mutare delle stagioni, che mi trova immerso nella raccolta delle olive da potare alla molitura, nel procurare la legna da ardere nel caminetto, nel preparare il terreno per le semine autunnali (fave, piselli, grano). Tutte queste attività unite all’accudimento dei miei nipotini fanno sì che per me Internet sia e rimanga uno strumento di comunicazione e lettura ma non un surrogato di vita reale.

Capisco che non tutti possono fare il “nonno contadino” e che molti mestieri siano in bilico proprio a causa della pandemia. A tal proposito suggerirei di trovare vie di fuga riciclandosi temporaneamente in attività reali che facciano da deterrente alla naturale angoscia che pervade le città assediate dal COVID.

Ognuno rovisti nel proprio passato e cerchi di riportare in vita quello che gli fu più gradito. Non penso che ci saranno difficoltà a riscoprire attività reali, abbandonate nel corso degli anni magari proprio per sostituirle con qualcosa di virtuale.

Educare, dal latino “educere” (tirare fuori), è quanto famiglie e docenti dovrebbero praticare nei confronti del pensiero dei ragazzi. Se i ragazzi, non per loro colpa, sono privi di un passato “non virtuale”, questa lacuna dovrebbe essere colmata da docenti e genitori, verso i quali si confida l’esistenza di un passato reale.

Questo passato di genitori, nonni e docenti dovrebbe trasfondersi nei giovani, ovviamente in modo comprensibile per chi si trova ad essere analfabeta del linguaggio parlato dalla “vita reale”. Immagino diventerebbe interessante sapere come si pianta un chiodo, o si rammenda uno strappo in un tessuto, si ripara il rubinetto che gocciola, si sostituisce una lampadina, si trapiantano i fiori in vaso, si imposta la lavatrice o la lavastoviglie per il lavaggio, ecc.

I giovani “senza passato” hanno pur sempre un presente che gli consente con la sovrabbondanza di notizie circolanti in “rete” di sapere che loro coetanei in Siria o in Libia convivono da più di undici anni con la guerra e le stragi, nella totale assenza di socializzazione e “movide” (in quei luoghi se ti metti a socializzare ti sparano i cecchini) e non ci sono ospedali per curare le fucilate, ancor meno per il COVID che dilaga pure nelle zone di guerra.

Consci di ciò ci si dovrebbe sentire fortunati di vivere in un Paese dove c’è “soltanto” il COVID.

Vorrei comunque inviare una parola di speranza sia per chi il mondo reale lo vive sia per chi si appresta a viverlo.

Settantasette anni fa iniziava in Italia, proprio di questa stagione, la lotta di liberazione dei Partigiani.

Non è paragonabile ad una pandemia poiché il nemico era ben visibile e conosciuto, ciò nonostante il pericolo di morire stava lì ad ogni angolo.

La confusione tra la popolazione era paragonabile a quella che si vive oggidì con il COVID ed anche i messaggi che giungevano dalle autorità erano, al pari di oggi, discordanti e per nulla di conforto. Questo perché ognuno tentava a suo modo di mettere in salvo le propria vita senza curarsi di quella altrui. Accadde però che tra i Partigiani, gente di ogni estrazione sociale e politica, ci si coalizzasse contro il nemico comune tralasciando le proprie visioni personali, e questo modo di agire portò alla liberazione dopo venti mesi di dura guerriglia.

Termino citandovi una parte di un discorso che il Comandante “Maino” (Conte Luchino Dal Verme) della Divisione Garibaldina “Gramsci” di Pavia, fece ai suoi compagni affinché essi diventassero un’unica forza in grado di sconfiggere i nazifascisti.

Questo discorso, oggi, andrebbe a mio avviso diffuso da tutti gli organi d’informazione alla popolazione italiana ed ai suoi amministratori, nella speranza che qualche “freguggia” cada dalla tavola e venga raccolta.

Tutte le volte che uomini e donne si stringono intorno a qualche cosa, che sia un altare, che sia una bandiera, che sia un discorso, che sia una mensa, un battesimo, un funerale, è sempre un momento estremamente importante. Prima di tutto perché l’uomo esce dal suo interesse personale, esce dal suo rischio di vita e non è più un individuo, è un NOI. Quando gli uomini diventano un NOI sono una forza enorme, dobbiamo ritrovare la capacità di essere un NOI.

Luchino Dal Verme – Partigiano ”MAINO”

Comandante della Divisione Garibaldina Gramsci Oltrepò Pavese

Filippo Bozzano

La capacità di essere un noi

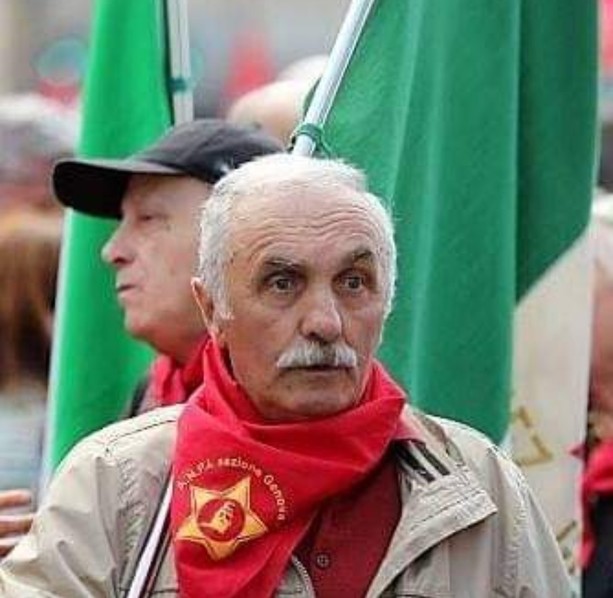

Riceviamo lo scritto sopra pubblicato da Filippo Bozzano, genovese, pensionato, che ama definirsi “Nonno Filippo, di professione antifascista”.

Cura la pagina facebook della Sezione A.N.P.I. di Genova Prà (https://www.facebook.com/anpi.pra), dove svolge l’attività di segretario e vicepresidente. Figlio di partigiani, porta avanti la memoria della sua famiglia e in generale dei partigiani e a tal fine ha messo in rete il diario del padre e ha messo a disposizione delle scuole del suo quartiere molto materiale dell’epoca.

Le sue riflessioni sono preziose per provare a ritrovare «la capacità di essere un noi», come recitano le parole di Luchino Dal Verme citate in fondo alla sua testimonianza.

Siamo consapevoli che questo scritto verrà letto prevalentemente da persone adulte. Sarebbe importante invece pensare di farlo circolare tra i ragazzi, e trovare il modo di far ascoltare voci come quella di “Nonno Filippo” nelle scuole, non solo nell’ambito della giornata della Memoria (di cui molti studenti purtroppo non conoscono il significato).

In questo momento così complesso che vede un’alternanza tra didattica a distanza e didattica in presenza ci sono diverse ore “morte”. Perché non attuare dei progetti volti a coinvolgere i giovani non solo facendo verifiche e invitandoli a una “prestazione”, ma provando a farli riflettere sul presente e sul futuro, partendo dal (nostro) passato? Per togliere i giovani da quel “virtuale” di cui parla giustamente Filippo Bozzano è necessario che si appassionino al reale, che specialmente ora per molti di loro non è (sempre e solo) in un libro di scuola ma in un fiore da piantare, in un racconto da scrivere, in una storia da ascoltare, in un progetto di cui far parte e da condividere con altri ragazzi.

Abbiamo bisogno dei giovani. E loro hanno bisogno di noi.

Inventiamoci qualcosa, in fretta, ascoltando i consigli di chi ne sa di più e ha un vissuto più lungo alle spalle. E ha ancora molto da insegnarci, perché continua ad avere voglia di imparare: nel caso del nostro ospite, a usare facebook e internet per mettere a disposizione la sua esperienza e la sua memoria, e non si può che lodarlo (non solo per questo, ma anche).

Se chiediamo aiuto ai giovani nel contenere i contagi, facendo sacrifici necessari che, inutile negarlo, limitano la loro socialità e affettività, dobbiamo noi prima di tutti aiutarli a non perdersi in un ginepraio virtuale di cui ricorderanno solo solitudine, spaesamento, confusione.

È una sfida, una delle tante che il covid-19 ci ha posto davanti. Le generazioni passate, e quelle attuali che vivono in zone molto meno fortunate della terra, ne hanno vissute di ben più difficili.

Possiamo accettarla, dunque… è come una delle “fregugge” (briciole) cadute dalla tavola di cui parla “nonno Filippo”.

Il peggio che possa capitare ai nostri ragazzi, se proponiamo loro contenuti e attività alternative allo studio, è che raccolgano insieme a noi (la sfida e le briciole)…

Vale la pena di tentare.

Chiara Pasetti