Nell’anno del bicentenario di nascita di Flaubert (1821-1880), in cui in Francia si stanno organizzando manifestazioni ed eventi per celebrare la ricorrenza, sarebbe importante sganciare lo scrittore dal solo romanzo Madame Bovary e leggerne anche gli altri capolavori.

Tra questi, di estrema e sconvolgente attualità è Bouvard et Pécuchet, il suo ultimo testo rimasto incompiuto e uscito postumo un anno dopo la morte dell’autore. In tempi di no-vax, dibattiti infiniti, green pass, tuttologi, idee di complotti contro fede assoluta nel sapere scientifico, conoscere la storia dei due bonshommes di Flaubert, il cui sogno era esperire e conoscere tutto, fa riflettere a lungo e anche per i giovani, cui spesso viene affidata la lettura di Madame Bovary per le vacanze, forse può essere perfino più interessante della vicenda di Emma e dei suoi adulteri.

«È come con certe idee con le quali abbiamo vissuto troppo a lungo; vorremmo sbarazzarcene per sempre, e tuttavia esse scorrono in noi come la vita stessa, il cuore vi respira come nella sua atmosfera naturale», scriveva Flaubert a ventun anni nel racconto Novembre.

E, decisamente, egli aveva vissuto a lungo con l’idea di occuparsi della bêtise, che è riduttivo tradurre con «stupidità»: era qualcosa di molto profondo e connaturato all’uomo (la sua radice etimologica è bête, bestia), ed essa percorre come un fil rouge amato e odiato tutte le sue opere e la sua vita.

Bouvard et Pécuchet, almeno a livello di idea e desiderio, egli lo portava dentro di sé fin dall’infanzia.

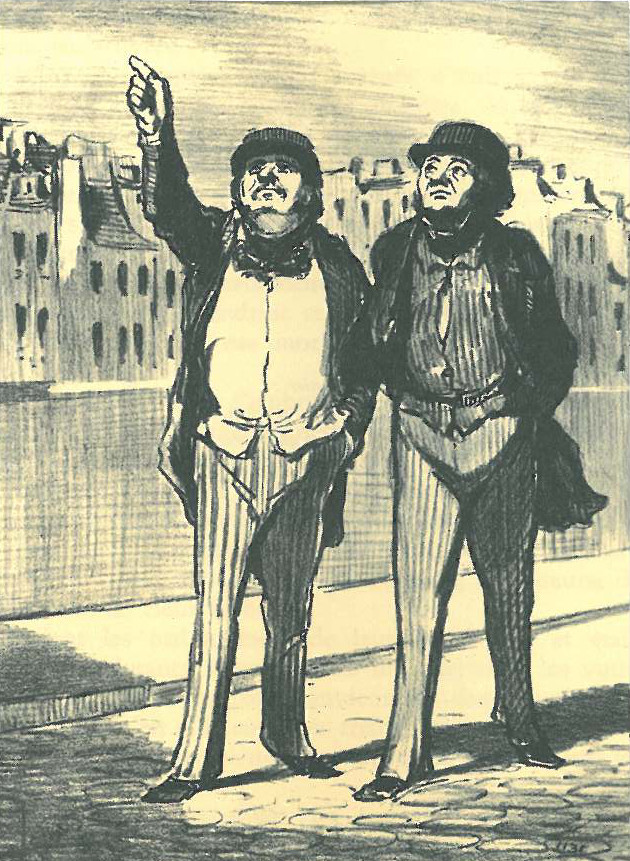

La storia è quella di due impiegati copisti che si incontrano e si ri-conoscono, si affezionano l’uno all’altro al punto da diventare inseparabili, si trasferiscono in campagna grazie all’eredità inaspettata ricevuta da Bouvard e lì iniziano una serie interminabile di studi e sperimentazioni, passando dall’agronomia al giardinaggio, dall’anatomia all’archeologia, dalla storia alla letteratura, dall’idroterapia allo spiritismo, dalla ginnastica alla pedagogia, per finire con la filosofia e la religione; ognuna di queste discipline e «saperi» (che comprendono sia le scienze vere e proprie sia le pseudo-scienze, così come dei semplici sistemi di opinioni) si rivela fallimentare, e dopo un arco temporale di circa venti o trent’anni i copisti decidono di commissionare al falegname uno scrittoio doppio, per tornare a copiare…

La genesi di questo testo al contempo esilarante e tristissimo, che Flaubert definì il suo testamento e che profeticamente temeva di non riuscire a concludere prima della morte, va rintracciata molto indietro nel tempo, addirittura è necessario risalire alle origini; per una sorta di circolarità, che del resto permea tutta l’opera, si deve andare a cercare nelle più remote intenzioni dell’autore. Sorprende infatti leggere, in una letterina di un bambino di soli nove anni, che egli coltivasse già a quell’epoca il sogno di mettere sulla carta le «bêtises» che una signora raccontava al padre. In quegli anni, inoltre, per una straordinaria facoltà di imitare gli altri e una propensione alle recite, inventa il personaggio del «Garçon», satira e al contempo incarnazione della borghesia, che aveva come tratto distintivo il riso acuto e potente; a questa creazione si affiancherà all’epoca della maturità un altro personaggio fortemente comico, lo «Sceicco», emblema dei luoghi comuni. Questi personaggi divertivano moltissimo prima di tutti lui stesso, che dai parenti e dagli amici era soprannominato «le gros diseur de bêtises»!

Il solo dei suoi racconti giovanili (insieme a Bibliomanie) pubblicato in vita, aveva come protagonista un «commis», nella fattispecie un impiegato dedito alla copia, le cui caratteristiche sia fisiche che psicologiche ricordano molto da vicino quelle dei suoi copisti più celebri, i signori Bouvard e Pécuchet. Ed è nel 1850, prima di iniziare la composizione di Madame Bovary, che si affaccia nell’epistolario di Flaubert il progetto di un libro sulla bêtise, di cui sono già delineati sia il titolo che il programma: si tratta del Dictionnaire des idées reçues, una raccolta, in ordine alfabetico, di «tutti gli argomenti possibili, tutto ciò che bisogna dire in società per essere un uomo rispettabile».

Nella prima ideazione il Dictionnaire avrebbe dovuto essere preceduto da una prefazione, una sorta di «apologia della canaglieria umana in tutte le sue facce, ironica e urlante da un capo all’altro, piena di citazioni, di prove (che proverebbero il contrario) e di testi spaventosi».

In realtà sia il Dictionnaire sia la raccolta di citazioni, che la critica ha posto sotto il nome di Sottisier, così come il Catalogue des idées chic, nelle intenzioni successive dell’autore confluiranno in un secondo volume, di cui la morte impedì il compimento, e rappresentano ciò che Bouvard e Pécuchet, al termine della loro odissea in tutti i campi dello scibile umano, decidono di copiare.

Il romanzo così come noi lo conosciamo, il cui titolo iniziale era Les Deux Cloportes (ossia I Due Onischi, interessante riferimento al mondo animale, in questo caso a un minuscolo crostaceo terrestre che si appallottola su se stesso quando viene sfiorato…), si impone prepotentemente nello spirito dello scrittore nel 1872. Subito si configura come un monumento alla bêtise, e un libro di vendetta.

Dal momento che non può più trattenere «il disgusto» che i suoi contemporanei gli ispirano, decide che «l’immensa bêtise moderna» va gettata sulla carta; lo scopo è quello di «esalare il mio risentimento, vomitare il mio odio, espettorare il mio fiele, eiaculare la mia collera, detergere la mia indignazione», creando «un’enciclopedia critica in farsa» che dovrebbe avere, come sottotitolo, «enciclopedia della bêtise umana».

È qui il cuore del romanzo, la sua originalità e anche la sua complessità.

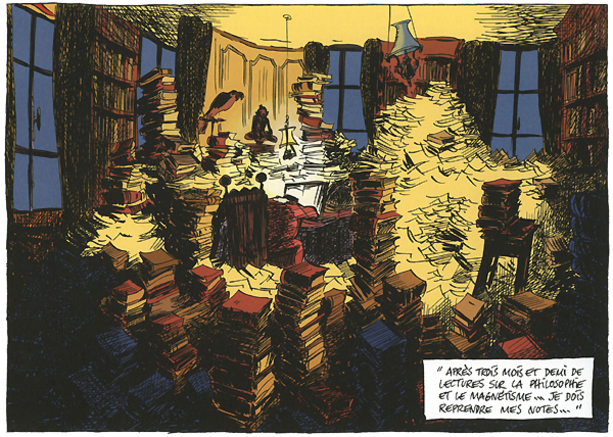

Per scrivere Bouvard et Pécuchet Flaubert lesse per due anni interi, dal 1872 al 1874, una quantità infinita di testi, annotando tutto; il lavoro di documentazione per questa impresa titanica è sterminato e le letture «spaventose», egli ci vede delle difficoltà di esecuzione che gli danno «la vertigine», e in molte lettere si lamenta con gli amici per la sua decisione di intraprendere un simile libro, «diabolico». Ogni anno il numero delle letture cresce in modo esponenziale: «chimica, medicina, agricoltura, tutte cose che ignoro», «anatomia, fisiologia, medicina pratica, igiene e geologia», e ancora «metafisica e politica». È famosa la lettera, scritta pochi mesi prima di morire, nella quale confida a un’amica che il numero di volumi che gli è toccato «assorbire» per la stesura del romanzo ammonta a più di 1500 e il suo dossier di note è arrivato a otto pollici di altezza.

Come notò Calvino in una delle sue superbe Lezioni americane è Flaubert che, insieme ai suoi protagonisti, si trasforma «in un’enciclopedia universale, assimilando con una passione non minore a quella dei suoi eroi tutto il sapere che essi cercano di far proprio». Ma la genialità, l’assoluta modernità e ambiguità del testo, che infatti da molti contemporanei non venne capito (e ancora oggi lascia perplessi i più), sta esattamente nella volontà, espressa fin dal progetto iniziale, di farne un’opera comica: non di un «comico ordinario», tuttavia, bensì di quel «comico arrivato estremo», che non fa più ridere ma «fantasticare a lungo», e che risiede «nei bisogni più intimi» della sua natura «buffonescamente amara».

I suoi protagonisti, ridicoli e idioti all’inizio, leggendo e studiando diventano alla fine intelligenti, e pertanto sofferenti. Arrivati a quel punto «qualcosa di irrevocabile era accaduto»: come si legge nel capitolo chiave del romanzo, l’ottavo, dedicato non a caso alla filosofia, hanno sviluppato «una facoltà degna di compassione, quella di riconoscere la stupidità e di non poterla più tollerare». Se all’inizio egli temeva di essere diventato come loro («la loro stupidità è la mia, e ne muoio»), alla fine sono i due bonshommes a essere diventati come Flaubert perché hanno, loro malgrado, acquisito una capacità critica, una «nettezza metafisica», la stessa che secondo l’autore gli era necessaria per raccontarne la storia, che li porta a vedere il grottesco insito in ogni azione e in ogni situazione umana; hanno compreso che anche l’ultima delle tentazioni, quella del sapere assoluto, che vorrebbe dare risposta al mistero del mondo, contiene in sé il suo germe di distruzione e di scacco. Per questo, sono diventati eterni.

È in fondo il libro più autobiografico e intimo di Flaubert, poiché svela la parentela segreta e atroce fra tragico e comico, sublime e grottesco. Gli stupidi, diventati intelligenti e pertanto «grottescamente tristi», illuminano l’altro lato della derisione, che non è più il riso ma la malinconia. Qui più che in tutte le altre opere di Flaubert gli estremi si toccano e l’ironia, che a lui sembra «dominare la vita», mutandosi in tragica fa sì che la malinconia assuma il riso, e il grottesco la tristezza.

Verso la fine della sua vita l’autore era «sempre meno gaio» e tuttavia, e proprio per questo, si sentiva sempre più incline al «sentimento del comico»: se è vero che è lì «l’ultima delle tristezze» è pur vero, come scrive, che è «un buon sostegno nei fanghi della vita», e che se non l’avesse posseduto sarebbe morto «furioso, pieno di rabbia». Invece è morto mentre stava terminando l’ultimo capitolo, il decimo, di Bouvard et Pécuchet.

Nel piano conclusivo dell’opera, rimasto allo stato di bozza, fa dire ai due amici: «copiamo! Bisogna che la pagina si riempia, che il ‘monumento’ si compia».

Il monumento alla bêtise, «eterna quanto l’umanità stessa», che non ha potuto concludere come avrebbe voluto e che, forse, conclusione non ha, data la sua estensione e «l’impossibilità di distruggerla».

Anche in questo senso Bouvard et Pécuchet è il testamento di Flaubert, perché sempre sostenne che la (vera) bêtise «consiste nel voler concludere».

Un testamento che resta e vive nel regno dell’Idea, la sola patria a cui fu sempre devoto.

***

Per approfondire, il sito che contiene l’edizione integrale dei manoscritti di Bouvard et Pécuchet (primo volume): flaubert.univ-rouen.fr/bouvard_et_pecuchet. Il progetto comprende le immagini dei brouillons di Flaubert e le rispettive trascrizioni, classificate secondo l’ordine genetico: 2848 pagine di plans e scénarios, bozze, e del manoscritto cosiddetto “definitivo”, anche se è noto che Flaubert non lo portò a termine, tutti conservati presso la Bibliothèque Municipale di Rouen. Tra i trascrittori provenienti da ogni parte del mondo, anche chi scrive.