Di seguito, il documento.

In relazione all’oggetto la scrivente UNITI PER LA SALUTE ODV formula le seguenti osservazioni Osservazione 1 Sulla VIS valutazione di impatto sanitario REL-AMB-E-00005_VIS Rev 0 Mancata valutazione dello studio commissionato dalla Regione Liguria al CNR Nella VIS presentata col progetto non risulta preso in esame il più recente e qualificato studio di coorte effettuato dal massimo organismo di ricerca italiano (CNR) che, superando il vaglio di severi revisori, è stato pubblicato sulla importante rivista scientifica internazionale (vedi link https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719336988 ) ed è stato presentato al congresso di livello mondiale di epidemiologia ambientale di Ottawa “ISES-ISEE 2018 Joint Annual Meeting”. CNR ha diffuso un comunicato ( link https://www.cnr.it/it/comunicatostampa/8905/mortalita-e-ricoveri-associati-alle-emissioni-delle-centrali-a-carboneriflettori-su-vado-ligure ) dove si legge tra l’altro “Nei 12 comuni considerati,(*) nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte le cause (sia uomini che donne +49%) per malattie del sistema circolatorio (uomini +41%, donne +59%), dell’apparato respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema nervoso e degli organi di senso (uomini +34%, donne +38%) e per tumori del polmone tra gli uomini (+59%). L’analisi dei ricoveri in ospedale ha fornito risultati coerenti con quelli della mortalità” (*) Vado ligure, Savona , Quiliano, Bergeggi, Spotorno, Albisola Superiore, Albissola Marina, Stella, Varazze, Vezzi Portio, Noli, Celle Ligure Il fatto di non avere tenuto conto di questo studio risulta costituire una delle lacune più significative, tra le altre criticità, nello studio della valutazione sanitaria presentata con il progetto. – Al paragrafo 4.3 (Ipotesi modellistiche e dati meteorologici di riferimento) Viene evidenziato come la modellistica utilizzi i dati meteorologici dell’intero anno 2022 ottenuti dai campi meteorologici tridimensionali prodotti dal modello prognostico WRF con risoluzione di 12 km Si ritiene necessario valutare se l’anno 2022 preso in considerazione sia rappresentativo della meteorologia dell’area e di valutare che non sussistano fenomeni di micrometeorologia nell’area in analisi. Si ritiene inoltre opportuno valutare che i dati prognostici siano compatibili con quelli reali rilevati in campo. Viceversa le stime di ricadute al suolo degli inquinanti e di impatto sanitario sarebbero a monte erronee ed ancor più la trattazione del solo rischio inalatorio e non da contatto e da ingestione, qualora invece possano gli inquinanti interessare la catena alimentare. Al paragrafo 5.2 Fonti di dati pag. 176 Viene riportato per i decessi il riferimento ai dati ISTAT ed è stata contattata A.Li.Sa - Azienda Ligure Sanitaria per i dati degli ospedali del territorio, per i ricoveri e i decessi si è ancora in attesa di risposta. Si ritiene necessario aggiornare la VIS con i dati reperita da A.Li.Sa - Azienda Ligure Sanitaria La descrizione dello stato di salute della popolazione ante operam non include l’intera letteratura sugli studi che caratterizzano la popolazione interamente o parzialmente interessata dal progetto. Tale caratterizzazione è particolarmente utile nei casi, come quello di cui si discute, in cui il progetto è inserito in un contesto nel quale molteplici criticità sanitarie, associate ad insulti ambientali dovuti ad attività antropiche, siano stati già documentati. Pertanto si ritiene necessario includere in particolare l’importante contributo scientifico offerto dallo studio commissionato dalla Regione Liguria al CNR : studio epidemiologico di coorte residenziale su mortalità e ricoveri ospedalieri per valutare gli effetti sulla salute dell’inquinamento da centrale a carbone nei comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano e aree limitrofe.(vedasi osservazione 1 alla voce" mancata valutazione dalla Regione Liguria al CNR") Sui lavoratori Non risulta presente una valutazione di impatto sulla salute dei lavoratori interessati nelle diverse fasi. Si ritiene necessario evidenziare il rischio di salute dei lavoratori addetti all’impianto in funzione degli scenari emissivi elaborati, a supporto di ogni misura utile a minimizzare la loro effettiva esposizione agli inquinanti.

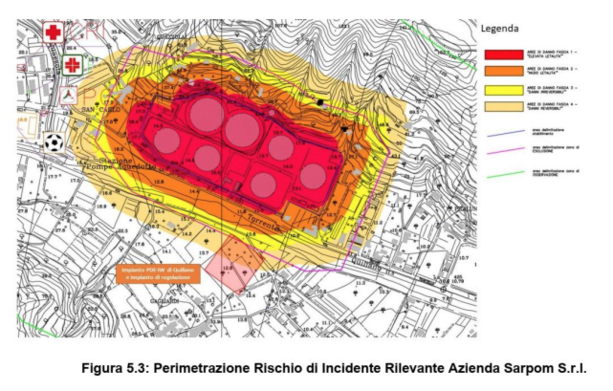

Osservazione 2 Sulla tipologia dei serbatoi a membrana della FRSU e collocazione in mare aperto La FSRU Golar Tundra ha serbatoi prismatici a membrana che, in mare aperto presentano una maggiore vulnerabilità ai fenomeni di sloshing rispetto alla posizione attuale a Piombino in acque portuali riparate e con attracco in banchina. Questo tema non è affrontato e quindi non approfondito nel Rapporto preliminare di Sicurezza e non sono indicate le soluzioni e le modifiche previste per adeguare la Golar Tundra alla nuova collocazione in mare aperto. Si ricorda che i serbatoi della FSRU durante l’esercizio opereranno con l'intera gamma di livelli di riempimento. Di conseguenza, la progettazione deve valutare le sollecitazioni di “Sloshing” indotti dai movimenti della superficie libera di liquido all'interno dei serbatoi di stoccaggio e deve definire le conseguenti misure per contrastare: sia l’impatto sulle pareti del serbatoio; sia l’impatto sulla struttura interna del serbatoio (traverse, travi, ecc.); I fenomeni di sloshing sono più critici nell'intervallo di riempimento intermedio per la maggiore superficie di liquido coinvolta rispetto alle condizioni di riempimento massimo o minimo. I serbatoi a membrana sono più vulnerabili rispetto allo sloshing per la disuniforme reazione alle sollecitazioni di pressione della geometria prismatica. Di norma, per contrastare lo sloshing si impongono ai serbatoi a membrana i limiti di riempimento che vanno dal -10% al +80% della capacità dei serbatoi ma evidentemente in caso di improvviso mare mosso contemporaneamente ad uno stadio intermedio di rigassificazione (con i serbatoi in condizioni intermedie di riempimento), si evidenzierebbero problemi non indifferenti ben presenti a SNAM che li ha indicati chiaramente nel verbale della conferenza dei servizi per il rigassificatore di Piombino del 07/10/22 (allegato 1) laddove afferma : La Golar Tundra ha un serbatoio a membrana che crea delle condizioni di maggiore fragilità rispetto alle navi MOSS in presenza di condizioni meteomarine più critiche. Al momento la Società sta interloquendo con il detentore del brevetto dei serbatoi a membrana per avere informazioni sulle condizioni di continuità operativa in condizioni meteo-climatiche più critiche. Come già affermato nel punto precedente, nei documenti del progetto esaminati non si è trovato alcun riferimento a queste gravi problematiche tecniche la cui soluzione avrebbe dovuto doverosamente essere presentata nel progetto. Riteniamo che questa manchevolezza impedisca di fatto ai cittadini di esercitare, su questo fondamentale tema, il diritto di proporre osservazioni andando a nostro avviso ad inficiare tutta la procedura in essere. Osservazione 3 Sul progetto della torretta e del sistema di ormeggio idonei per la collocazione in mare aperto La collocazione in mare aperto e la connessione con il tratto di gasdotto sottomarino richiedono una modifica rilevante della FSRU che comprende la realizzazione della torretta di ormeggio. L’intervento è solo accennato al par. D.8.1.1.1 “Sistema di esportazione gas a torretta” del Rapporto preliminare di Sicurezza è scritto che “nell’attuale fase di sviluppo del progetto tali impianti non sono compiutamente definiti”; per la completa definizione si rimanda alla fase di ingegneria di dettaglio. In particolare non risultano evidenziati compiutamente i dettagli costruttivi delle strutture che ineriscono al collegamento della nave FRSU con la torretta (per rendere possibile la rotazione di 360 gradi della nave) sia per quanto riguarda le modifiche necessarie alla prua della nave sia per quanto riguarda il trasferimento del gas dalla nave alla tubazione flessibile (che giunge alla struttura sottomarina PLEM) Essendo le modifiche (come visto solo accennate) di importanza sostanziale, si ritiene che la mancanza di precise indicazioni e illustrazioni specifiche per la nave in questione, costituisca una manchevolezza di assoluta importanza e anche un significativo vulnus alla facoltà di presentare osservazioni. Osservazione 4 Sul microtunnel e inquinamento nei sedimenti. Il microtunnel previsto nel progetto partendo dalla terraferma giungerebbe alla struttura sottomarina denominata PLEM: questa struttura verrebbe realizzata sul fondale marino a circa 700 metri dalla costa e evidentemente andrebbe a interferire (anche con significativi rimescolamenti) con i sedimenti marini in presenza di valori notevolissimi di molti inquinanti (solo a titolo di esempio gli IPA-idrocarburi policiclici aromatici-circa 100 volte superiori al limite di SQA - MA DM 56/09) riportati nel documento ufficiale ARPAL Programma di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero ligure. Periodo di controllo: Agosto 2008 - Luglio 2009. pubblicato nel 2010 Link https://ambientepub.regione.liguria.it/SiraQualMare/script/PubArchivioStudi.asp Questo aspetto molto importante non risulta considerato (vedasi il grafico esemplificativo seguente tratto dall’allegato 2) Osservazione 5 Sul traffico navale in area FORSU L’area di ancoraggio della FRSU risulta inserita in un cerchio del diametro di circa 600m in una zona di mare così descritta nel SIA a pag 518 “Caratterizzata principalmente dalla presenza del campo boe per lo scarico dalle navi di rinfuse liquide per la società Sarpom S.r.l. Quest’attività risulta caratterizzata dallo stazionamento nell’area di concessione di navi cisterne …e dall’intenso traffico navale per scopi commerciali, crocieristico ed industriale (porto di Savona e Vado) Le difficoltà e il potenziale pericolo di ancorare una nave FRSU in quella zona di mare così trafficata, sono implicite nei documenti forniti dalla stessa SNAM Osservazione 6 Sui rischi di collisione Non risultano ancora elaborate valutazioni dei rischi di collisione associati ai traffici marittimi né risultano definite le annunciate interdizioni alla navigazione. Non risultano affrontate e definite le modalità di disormeggio e allontanamento della nave gasiera che approvvigiona GNL alla FSRU in caso di condizioni meteo marine avverse o di altre emergenze. Nel Rapporto preliminare di Sicurezza (par. D.6.1) è scritto che” sarà definito un divieto di navigazione in un’area di rispetto dalla FSRU al fine di evitare l’ingresso di qualsiasi nave esterna alle operazioni del Terminale” e che si sta “procedendo alla raccolta della documentazione necessaria per una migliore caratterizzazione del rischio di collisione nell’area di ormeggio in relazione ai flussi delle navi metaniere in arrivo e uscita”. Ciò significa che allo stato attuale l’interdizione dell’area circostante la FSRU alla navigazione e l’analisi dei rischi derivanti al traffico marittimo sono una previsione non meglio definita nonostante l’estrema importanza di questi temi nell’area costiera di interesse. Gli addetti ai lavori segnalano, peraltro, che si tratta di questioni che secondo norme tecniche pertinenti (UNI EN ISO 20257 sulle unità galleggianti di rigassificazione) dovrebbero essere sviluppate in fase di studio di fattibilità. Il tema delle interferenze della FSRU in progetto con il traffico marittimo dell’area è particolarmente rilevante ed ha un’importanza specifica per le interazioni con le attività delle installazioni già esistenti in mare e di quelle in terraferma: 1. piattaforma a mare situata a circa 450 metri dalla costa nella rada di Vado Ligure per lo sbarco di prodotti petroliferi di Italiana Petroli SPA 2. Deposto Costiero Italiana Petroli SPA di SAVONA 3. Pontile di carico e scarico Alkion - in mare Vado Ligure (ex Petrolig) 4. Pontile di carico e scarico Exxon - in mare a Vado Ligure 5. Deposito Petrolifero Alkion di Vado Ligure 6. Deposito Exxon in Via Sabazia Vado Ligure 7. CAMPO Boe di scarico SARPOM Spa in mare aperto davanti Zinola - Savona 8. Deposito Petrolifero di SARPOM Spa di Quiliano 9. Deposito Chimico INFINEUM SPA ex Esso Chemical a Vado Ligure 10. Scalo e transito rotte Corsica Ferries Osservazione 7 Sulle sostanze classificate come pericolose Nel Rapporto di Sicurezza preliminare si dichiarano le quantità delle seguenti sostanze classificate come pericolose secondo i criteri del decreto legislativo 105/2015: • Gas naturale: 80.000 tonnellate • Gasolio: 1.102 tonnellate • Olio Combustibile: 5.792 tonnellate Per ciò che concerne l’ipoclorito di sodio che si prevede di utilizzare nel cosiddetto trattamento antivegetativo dell’acqua di mare che serve per riscaldare il GNL e rigassificarlo e per altri servizi, nel Rapporto preliminare di Sicurezza (vedi B.3.4.1.3) si afferma semplicemente: “L’ipoclorito di sodio, che rientra nella categoria E1 di cui alla parte 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/15, “Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1” (indicazione di pericolo H410) verrà prodotto in situ mediante il sistema antivegetativo (si rimanda per la sua descrizione al paragrafo B.3.2.1.14) e sarà effettivamente stoccato a bordo FSRU in quantità non significativa per usi non legati al processo di rigassificazione (per il trattamento acquee e in un locale di stoccaggio dedicato ai prodotti chimici). Quanto ipoclorito di sodio si prevede di stoccare? Al B.3.2.1.14 del Rapporto di Sicurezza preliminare è scritto: “Dalla reazione di elettrolisi dell’acqua di mare sarà generata una portata di idrogeno pari a 0,312 m3 per kg di ipoclorito di sodio generato”. Nello stesso paragrafo si aggiunge: L’idrogeno in condizioni di normale funzionamento, con il corretto flusso attraverso l’elettrolizzatore, rimane intrappolato nell’acqua di mare. L’ipoclorito di sodio servirà a trattare con continuità una portata significativa di acqua di mare pari a 18.000 m3/ora. Quanto ipoclorito di sodio e quanto idrogeno si prevede di produrre con il processo di elettroclorurazione? Valgono le considerazioni della precedente Osservazione relative alle esigenze di completezza ed esaustività delle informazioni nella fase di istruttoria per il rilascio del NOF regolamentata dall’art. 17 del Decreto Legislativo 105/2015. Osservazione 8 Sulle reazioni chimiche A pag. 92 del Rapporto preliminare di Sicurezza è scritto: “Nel Terminale non avverrà alcuna reazione chimica, ma unicamente attività connesse al trasferimento del GNL ….” Si vuole sostenere che il processo di elettroclorurazione per produrre l’ipoclorito di sodio impiegato nel trattamento antivegetativo non è un processo chimico? Osservazione 9 Sulla transizione di fase A pag. 174 del Rapporto preliminare di Sicurezza è trattato il fenomeno della rapida transizione di fase (RPT o Rapid Phase Transition). SNAM, per argomentare la marginalità della RPT, richiama la “Guida tecnica di prevenzione incendi per l’analisi dei progetti di impianti di stoccaggio di GNL di capacità superiore a 50 tonnellate” emessa dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “, in base alla quale la rapida transizione di fase rappresenta un evento raro e con conseguenze limitate alla zona ove è avvenuto lo sversamento. Ma è importante ricordare che la stessa Guida Tecnica evidenzia come la teoria sia altamente complessa perché deve trattare contemporaneamente vari fenomeni dinamici che interessano multicomponenti e multifasi. In generale, comunque, ci risulta che il fenomeno ha maggiore tendenza a manifestarsi in presenza di grandi quantità di acqua (per esempio nel caso di una pozza di GNL in mare). Nel par. C.4.1.1.9 si sostiene che il contatto GNL / acqua potrebbe avvenire solo all’interno dei vaporizzatori acqua mare, in cui lato mantello fluisce acqua mare e lato tubi il GNL. Nel Rapporto di Sicurezza preliminare si esclude, cioè, senza spiegarne le ragioni, ogni altra eventualità di manifestazione della RPT, compresa quella che può interessare il rilascio accidentale in mare (per esempio durante il trasferimento nave gasiera-FSRU), nel contatto GNL-acqua di mare. Osservazione 10 Sulla clorazione e gli impatti ambientali del rigassificatore Golar Tundra relativi all’area marina: indispensabile l’adozione di una tecnologia a circuito chiuso. 1) Il processo di rigassificazione del GNL previsto nel progetto è del tipo “a circuito aperto”, porta alla distruzione completa delle cellule viventi che vengono prelevate con l’acqua. Nello specifico, le acque rilasciate da un rigassificatore sono sterilizzate non solo per lo shock meccanico e termico ma anche per l’aggiunta diretta di ipoclorito di sodio che svolge appunto una funzione antifouling. Tutto ciò comporta la perdita quasi totale delle forme di vita veicolate dall’acqua (uova, larve e avannotti, organismi planctonici) con probabili effetti negativi anche sulla pesca e l’itticoltura. Queste azioni rendono pertanto l’acqua di mare (nel caso di specie si tratta di ben 157,68 milioni di m3/anno in funzionamento continuo) inutilizzabile per i servizi ecosistemici che la stessa rende all'ambiente: habitat per le comunità planctoniche e pelagiche, processi di autodepurazione, regolazione dei cicli biogeochimici di fosforo/azoto/carbonio, assorbimento di CO2. Inoltre si induce artificialmente la selezione di quelle forme batteriche resistenti al processo di clorazione, formanti biofilm, come riportato nel documento del WWF di Trieste “L'utilizzo di acqua di mare negli impianti di rigassificazione del GNL” (1) (si riporta il link in calce). Nel documento REL-AMB-E-00001 “Studio di impatto ambientale” alla Sezione IV “Stima dei potenziali effetti ambientali e misure di mitigazione” tale problematica non viene affrontata: manca una valutazione sulla potenziale influenza che le attività di presa e scarico delle acque derivanti dal processo di rigassificazione, durante la fase di esercizio, potrebbero avere sulle comunità acquatiche, in particolare sugli stock ittici e sull’ittioplancton. (Si cita analoga richiesta dell’ARPAE nel documento del 07/08/2022 (2), (link in calce) avente come oggetto: SNAM FSRU Italia S.r.l. Emergenza Gas - “FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti”: intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale. Procedimento Unico finalizzato, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 17 maggio 2022 n.50, dell’art. 46 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e della legge n. 241 del 1990 - Richiesta di chiarimenti e integrazioni. Alla sezione FSRU - Autorizzazione Unica DL 50/2022, pag. 2/5, viene richiesta la seguente integrazione: “Stimare la potenziale influenza che le attività di presa e scarico delle acque derivanti dal processo di rigassificazione, durante la fase di esercizio del Terminale, potrebbero avere sulle comunità acquatiche, in particolare sugli stock ittici e sull’ittioplancton”) 2) Il processo di rigassificazione del GNL previsto nel progetto, come detto, è del tipo “a circuito aperto”. L’acqua rilasciata avrà un contenuto di ipoclorito di sodio, addizionato, in concentrazione pari a 0,2 mg/l. In termini quantitativi, considerando che gli scambiatori di calore prelevano e rilasciano 18.000 m3/h di acqua di mare, è stimato che ogni giorno verranno rilasciati a mare 86,4 kg di ipoclorito di sodio, pari a circa 31,5 tonnellate/anno. La sostanza organica – presente nell'acqua in ingresso – viene degradata e si combina chimicamente al cloro ed altri alogeni, formando alo-derivati organici: sostanze tossiche, persistenti e mutagene (bromoformio e trialometani, clorammine, alofenoli, ecc.). Questo determina in via primaria la tossicità dell’effluente piuttosto che il cloro residuo, come è noto da ormai più di 40 anni (Sung et al. 1978, in Shaw, R.F., Baggett K.W. 2006 “Annotated bibliography of the potential environmental impacts of chlorination and disinfection byproducts relevant to offshore liquefied natural gas port facilities.” U.S. Dept. of the Interior, Minerals Management Service, Gulf of Mexico OCS Region, New Orleans, LA. OCS Study MMS 2006-071. 112 pp ). Riguardo alla problematica degli aloderivati organici si ritiene opportuno citare nuovamente il documento del Comitato Scientifico del WWF di Trieste (1). Anche nel recente studio redatto da Limnomar – Laboratorio per la ricerca lacustre e marina “Stellungnahmen zur abwasserrechtlichen Genehmigung der FSRU am LNG-Terminal Wilhelmshaven” (3) (link in calce) relativo alla FSRU di Wilhelmshaven (Germania) vengono evidenziati i rischi dei sottoprodotti alogenati, in particolare si evidenzia che l’importanza del bromoformio è stata finora sottovalutata, sia in termini di emissione in atmosfera di questo gas dannoso per il clima, sia di effetti ecotossici (Quivet et al. 2021 “Underestimation of Anthropogenic Bromoform Released into the Environment?” Environ. Sci. Technol. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c05073 ) e che i bromofenoli (DBP, TBP) sono interferenti endocrini efficaci anche a concentrazioni molto basse, per lo più nell’ordine dei microgrammi (Hassenklover et al. 2006 : Bromophenols, both present in marine organisms and in industrial flame retardants, disturb cellular Ca2+ signaling in neuroendocrine cells (PC12). Aquat. Toxicol., 76, 37–45. ; Dai et al. 2022 : The Environmental Pollutant Bromophenols Interfere with Sulfotransferase that mediates endocrine hormones. Front Endocrinol. 12:814373. ; Michalowicz et al. 2022: A review on environmental occurrence, toxic effects and transformation of man-made bromophenols. Sci. Total Environ. 811, 152289 – 152305.). Si fa presente che tale problematica è evidentemente nota al proponente, in quanto nel documento REL-AMB-E-000006 “Proposta di piano di monitoraggio ambientale” si prevede il monitoraggio tra gli altri dei seguenti parametri: Acidi aloacetici, Aloacetonitrili, Clorofenoli, Alometani. Tuttavia nel documento REL-AMBE-00001 “Studio di impatto ambientale” alla Sezione IV “Stima dei potenziali effetti ambientali e misure di mitigazione” tale problematica non viene affrontata: manca una valutazione degli impatti ambientali diretti, indiretti e cumulativi, nel breve e lungo periodo degli aloderivati organici generati dal trattamento antivegetativo. Oltre ad un monitoraggio chimico si rende necessario un monitoraggio degli effetti biologici, sia sotto l’aspetto sanitario che ecotossicologico, per dimostrare l’innocuità ambientale. Tale monitoraggio dovrà comprendere la valutazione dell’abbondanza di plancton, della salute dei molluschi e dei pesci. 3) Si ribadisce che il processo di rigassificazione del gas previsto nel progetto è del tipo “a circuito aperto”. Nel processo “a circuito aperto” adottato dalla FSRU Golar Tundra l’elettrolisi continua dell’acqua di mare genera cloro attivo per prevenire le incrostazioni del sistema di raffreddamento. La clorazione continua non può essere considerata come la migliore tecnologia disponibile, si veda nuovamente a tal proposito il recente documento redatto da Limnomar (3) relativo alla FSRU di Wilhelmshaven (Germania). La clorazione continua è più dispendiosa, più corrosiva e crea più sottoprodotti alogenati dannosi nell’effluente rispetto alla clorazione ad impulsi, classificata nell’UE come miglior tecnologia disponibile (BAT). Il processo di produzione di cloro in continuo non è più raccomandato da 20 anni, al contrario viene praticato l’uso pulsato del cloro (Pulse-Chlorination) in combinazione con le procedure di monitoraggio. Poichè il processo di formazione delle incrostazioni non è costante nel corso dell’anno, ma fluttua stagionalmente, si pratica la clorazione a picchi o a impulsi, che viene modulata in base alle effettive esigenze. Questo metodo presenta vantaggi economici, ecologici e tecnici. Numerosi studi hanno dimostrato che il dosaggio ad impulsi può ridurre del 50% la quantità di cloro utilizzato (Macdonald et alt. 2012: Pulse-chlorination: Anti-fouling optimization in seawater cooling systems. In: Rajagopal, Jenner, H.A., Venugopalan, V.P. (eds.) Operational and environmental consequences of large industrial cooling systems. Springer, 287 – 302. ). In questo modo si riduce notevolmente il carico tossico e la concentrazione di sottoprodotti alogenati. E’ importante notare che la Commissione Europea ha classificato la clorazione pulsata come migliore tecnica disponibile (BAT) già nel 2001 (“Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems” EUROPEAN COMMISSION - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), December 2001, link in calce). (4) Nei Paesi Bassi la clorazione continua non può essere approvata, è consentita solo la clorazione d’urto.(3) La produzione elettrolitica di cloro rientra nel Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 , relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Il cloro attivo non risulta al momento tra le sostanze autorizzate, può essere utilizzato in esenzione come biocida esistente fino a quando non verrà presa una decisione nella procedura di autorizzazione. Per la gestione del fouling a lungo termine si stanno prendendo in considerazione metodi più ecologici, come gli ultrasuoni (soluzione già disponibile sul mercato) o l’uso di perossido di idrogeno prodotto per via elettrolitica. Tuttavia, si ritiene di fondamentale importanza sottolineare che, come ribadito nelle conclusioni del documento redatto dal Comitato Scientifico del WWF di Trieste (1), “al fine di preservare gli habitat marini, vanno precauzionalmente adottati in tutta Italia schemi di funzionamento diversi da quelli a “circuito aperto”. Come riportato nello studio di Limnomar (3) attualmente in diverse unità FSRU viene installato un sistema di raffreddamento a doppio circuito in cui un circuito secondario chiuso è riempito di glicole e non è soggetto al fouling. Il circuito primario, ancora soggetto al fouling, essendo di dimensioni maggiori e di più facile accesso, può essere pulito per via meccanica frequentemente, eliminando la necessità di biocidi. (Halfhide 2020: Significant Ships of 2019. RINA, 86p ; About terminal - LNG Hrvatska ; StALU Vorpommern, 2023: Neugenehmigung LNG Terminal Lubmin. Stralsund, 155.S ). Si ritiene pertanto necessaria l’adozione di una tecnologia a circuito chiuso per il processo di rigassificazione sulla FSRU Golar Tundra. In via del tutto subordinata all’adozione di una tecnologia a circuito chiuso per il processo di rigassificazione, si potrebbe valutare la seguente procedura: conversione immediata alla clorazione d’urto e conversione a medio termine a tecnologie ecologicamente meno impattanti, quali l’utilizzo di perossido di idrogeno come additivo o l’adozione di un sistema ad ultrasuoni. 4) In relazione al documento “REL-AMB-E-00010: Studio modellistico di dispersione termica/chimica al largo del terminal portuale di Vado Ligure (SV)” presentato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA) dell'Università degli Studi di Genova: manca il processo di validazione dei modelli presentati attraverso misure di campo. I calcoli dei modelli devono essere verificati e controllati con misurazioni concrete. In base ai risultati delle misurazioni, i modelli di dispersione devono essere adattati alla realtà. (Si cita analoga richiesta dell’ARPAE nel documento precedentemente citato del 07/08/2022 (2). Alla sezione FSRU - Autorizzazione Unica DL 50/2022, pag. 1/5, viene richiesta la seguente integrazione: “Nel documento REL-AMB-E-09010_r0_Disp. Term+Chim., qualora non fosse già presente, è opportuno riportare il processo di validazione dei modelli presentati attraverso misure di campo, eventualmente anche utilizzando dati mareografici locali già presenti”) 5) In relazione alla tecnologia utilizzata per il processo di rigassificazione, si cita il caso del rigassificatore off-shore di Porto Viro (il processo di rigassificazione del gas è del tipo “a circuito aperto”, analogo alla FSRU Golar Tundra): nel 2010 banchi di schiuma ricoprono il mare nell’area attorno all’impianto e fino alla costa distante 15 km. Nel documento REL-AMB-E-00001 “Studio di impatto ambientale” alla Sezione IV “Stima dei potenziali effetti ambientali e misure di mitigazione” tale problematica non viene affrontata: manca una valutazione riguardo alla possibile formazione di tali “schiume” in conseguenza dell’immissione nel recettore marino delle acque di scarico provenienti dal processo di rigassificazione ed una relazione sulle eventuali misure di gestione e/o contenimento che saranno attuate, anche all’interno del piano di monitoraggio ambientale. (Si cita analoga richiesta dell’ARPAE nel documento del 07/08/2022 (2), menzionato precedentemente. Alla sezione FSRU - Autorizzazione Unica DL 50/2022, pag. 2/5, viene richiesta la seguente integrazione: “In considerazione della scelta del processo di rigassificazione (c.d. a circuito aperto), si chiede una valutazione in merito alla possibilità di formazione di “schiume” a partire dallo scarico delle acque provenienti dal processo di rigassificazione e, conseguentemente, la descrizione delle eventuali misure di gestione e/o contenimento che saranno attuate, anche all’interno del piano di monitoraggio ambientale”) In definitiva, considerata la estrema vicinanza con l’area marina protetta dell’isola di Bergeggi e visto che si è in presenza del santuario dei cetacei, l’adozione di una tecnologia a circuito chiuso per il processo di rigassificazione sulla FSRU Golar Tundra, si ritiene assolutamente indispensabile. Link ai documenti citati: ( 1 ) WWF ITALIA (biologiamarina.eu) : “L'utilizzo di acqua di mare negli impianti di rigassificazione del GNL. Documento di approfondimento” Comitato Scientifico WWF Trieste – Livio Poldini – Marco Costantini – Maurizio Fermeglia - Carlo Franzosini – Fabio Gemiti - Michele Giani – Dario Predonzan Trieste, 04 Ottobre 2011 ( 2 ) Richiesta_integrazione_FSRU_ARPAE (1).pdf : “SNAM FSRU Italia S.r.l. Emergenza Gas - “FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti”: intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale. Procedimento Unico finalizzato, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 17 maggio 2022 n.50, dell’art. 46 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e della legge n. 241 del 1990 - Richiesta di chiarimenti e integrazioni” Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna Ravenna, 07/08/2022 ( 3 ) Sehr geehrte Damen und Herren, (duh.de) : “Stellungnahmen zur abwasserrechtlichen Genehmigung der FSRU am LNG-Terminal Wilhelmshaven” LimnoMar - Labor für limnische und marine Forschung Hamburg, 09.02.2023 ( 4 ) EXECUTIVE SUMMARY (europa.eu) : “Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems” EUROPEAN COMMISSION - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) December 2001 Osservazione 11 Sulla realizzazione impianto PDE-IW e di regolazione in Località Gagliardi Nella pag 218 e seguenti dello studio di impatto ambientale si legge relativamente all’insediamento SARPOM: Gli scenari inerenti all’incendio individuano un’area esterna allo stabilimento suddivisa in quattro ambiti: fascia 1 – elevata mortalità; fascia 2 – inizio mortalità; fascia 3 – lesioni irreversibili; fascia 4 – lesioni reversibili. Lo stralcio cartografico riportato nella figura seguente riporta la rappresentazione delle aree di rischio e delle conseguenze riportate estratte relativamente agli scenari incidentali elaborati. L’area di progetto sopra descritta ricade parzialmente all’interno di due scenari: fascia 3 – lesioni irreversibili; fascia 4 – lesioni reversibili. Ricade, inoltre: parzialmente all’interno della “zona di Esclusione; parzialmente all’interno della Zona di Osservazione. Lo stralcio cartografico sottostante indica la perimetrazione del Rischio di Incidente Rilevante Considerazione: In un contesto così complesso, come evidenziato, con una previsione di strutture estremamente vicine costituite dal Deposito petrolifero SARPOM a rischio di incidente rilevante (soggetto al D.Lgs. 105/2015) e l’impianto PDE con gas naturale ad alta pressione, tra 75 bar e 100 bar, risulta indispensabile una attenta e approfondita verifica delle possibili interazioni, considerando non solo gli effetti dei potenziali scenari incidentali di SARPOM verso il PDE ma anche, all’inverso, i rischi di rilasci accidentali di gas naturale che possono avere origine nel PDE. La valutazione dei rischi da sorgenti PDE e degli effetti sull’area circostante è fondamentale anche ai fini della sicurezza della viabilità compresa tra PDE e SARPOM.